您好,欢迎访问长沙火狐电竞有限公司!

- 网站地图

- 关注微信

您好,欢迎访问长沙火狐电竞有限公司!

免费咨询热线

020-29707525“中国核工业功勋周秩,就是我们村的潘永金。”近日,在南海区丹灶镇“一村一史一志”项目调研过程中,西城社区西城村村民提供了很多有价值的史料线索。其中,周秩祖宅的发现和故事的挖掘,令调研团队无比欣喜。

周秩是核工业军工骨干企业——国营四〇四厂的首任厂长,也是核工业功勋奖章获得者,为中国“两弹”的研制成功作出巨大贡献。他还推动中国大陆首个自主核电项目——被誉为“国之光荣”的秦山核电站立项。

周秩祖宅被发现的情况经过佛山市新闻传媒中心报道后,受到广泛关注。周秩与南海乡村的更多故事,逐渐浮出水面。

学生-军人-核工业人,妻子李一非在回忆录《老周》中,这样总结周秩一生的经历。无论是哪个身份,他都把自己的命运和国家民族的命运紧紧联系。

周秩1916年出生于上海,1940年加入中国。他学生时代便积极投身抗日救亡宣传活动,后来在中国人民抗日军事政治大学学习,参加南泥湾开荒,投身解放战争,进驻湘西剿匪,参加抗美援朝。

抗美援朝期间,美国频频向中国发出核威胁。1955年,主持召开中央书记处扩大会议,在听取李四光、刘杰、钱三强关于铀矿资源和原子能科学研究基本情况的汇报后,作出发展中国原子能工业的战略决策。

新的使命落在周秩肩上。1957年,他被调到第三机械工业部(1958年改名第二机械工业部)工作,成为核工业的军工骨干企业——国营四〇四厂首任厂长。

四〇四厂是一个只有代号的工厂,地图上找不到标注,是我国核工业“不能说的秘密”。包括周秩在内的大量科研、生产人员隐姓埋名,在戈壁滩上展开建设。那里自然条件艰苦,原来没有一户人家,没有一棵树。周秩带领大家搞建设,仅用4个月时间,基本完成40000平方米的住宅建筑,铁路、公路、输电线路等也很快陆续完工。

不久,我国进入三年困难时期,本来粮食就供应紧张的四〇四厂,几乎断绝了粮食供应。上级提出及时撤离基地。但是周秩考察后认为,人员一旦撤离,会造成浪费损失,势必延误建设时间。

咬紧牙关,即使面临缺粮断供的挑战,周秩也坚决不撤退。厂内提出“大搞代食品,节约用粮”的口号,四处借粮。此外,他们还开荒种地、刨树根、组织人员打猎,最终顺利渡过粮荒,没有让核工厂的建设停下来。

在周秩的带领下,四〇四厂如期交付合格的内核,完成的组装。1964年10月16日,我国成功引爆自主研制的第一颗。

1981年1月,65岁的周秩从四〇四厂调回北京工作后,又迎来新的挑战——开展核电站建设。

20世纪六七十年代,上海经济逐步走上正轨,但是电力仍为制约经济发展的掣肘。因为电力短缺,很多企业一个星期只能开工3~4天。1970年2月8日,周恩来提出发展核电的指示,中国首座核电工程“728工程”应运而生。

“728工程”最初面临很大阻力。大家当时普遍对核电顾虑重重,有的部委领导干脆避而不见。为此,周秩代表二机部到上海728院做强调:“、氢弹都搞出来了,核电站怎么搞不出来呢?上面的事由我们去办,你们安心把工作做好。只有把工作搞好,‘728工程’才能上去。”

为了做好“上面的事”,周秩到一个个部委去疏通,拿着小册子和核电科普挂图,反复宣传核电是安全、清洁、经济的能源。最终,在他的推动下,“728”从代号变成了具体的30万千瓦堆项目。

从投身抗战、在枪林弹雨中保家卫国,到研究核弹、在戈壁荒漠中坚守初心,再到发展核电、踏破铁鞋助力经济崛起,周秩为国家奉献终身的精神和事迹值得深刻铭记、广泛学习。

近期,南海在全区推动“一村一史一志”工程,提出要全面、客观、系统盘点村情,追溯历史渊源、梳理乡村发展改革历程、汇集村落文化资源。丹灶镇文化发展中心和佛山市新闻传媒中心合作,聘请专业的历史文化专家团队开展村居史志研究。周秩在南海的乡村印记,在调研中被挖掘出来。

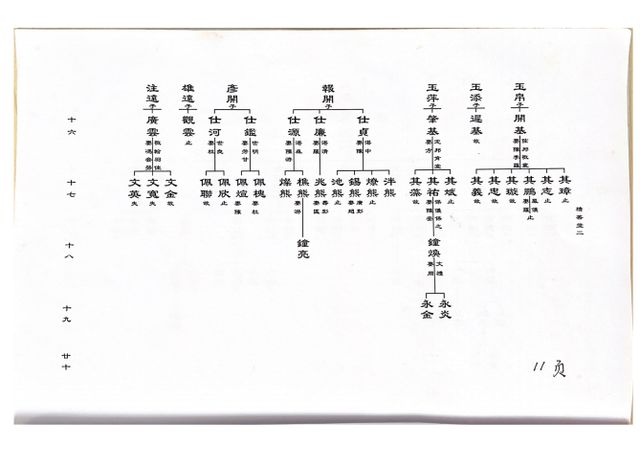

西城村民收藏的《潘氏北房族谱》记录,潘氏北房积善堂十八传潘锺焕,娶妻周氏,育有2子,分别为潘永炎、潘永金。村民介绍,周秩就是潘永金,周是他母亲的姓氏,秩则是取其父亲的名字。

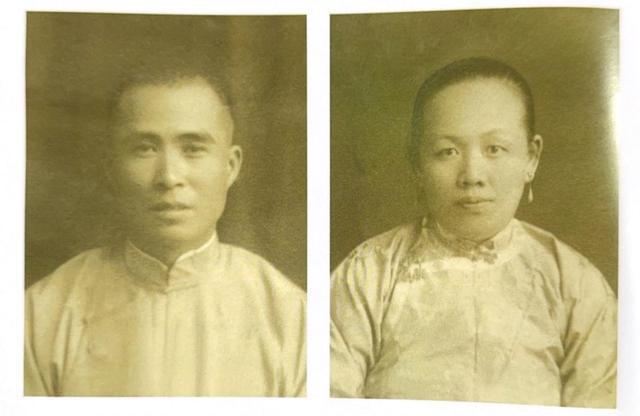

村民的记忆和族谱的记载均得到印证。周秩的妻子李一非在回忆录《老周》中记录,周秩的父亲名为潘锺焕,又称潘仲秩,出生于1885或1886年,是广东南海丹灶人。周秩的母亲周凤鸣,是顺德人,出生于1890年。周秩家中收藏一块银牌,背面刻有“潘鍾焕”。

潘仲秩19岁便考入海关工作,在沿海城市之间频繁调动,来往于广州、三水、上海、大连、天津之间,也曾到香港生活一段时间。1945年,潘仲秩病故,周凤鸣于1966年病故。

《潘氏北房族谱》记录周秩有一位兄长名为潘永炎,这一信息也无误。实际上,周秩在家中排行老四。大哥潘永炎,出生于1909年;永炎之下还曾有一个哥哥、一个姐姐,但很小便夭折了;周秩是老四,取名潘永金,出生于1916年;老五潘永英,出生于1923年;老六潘永留;小妹潘丽霞,出生于1933年,17岁左右到周秩家中由兄嫂照料。

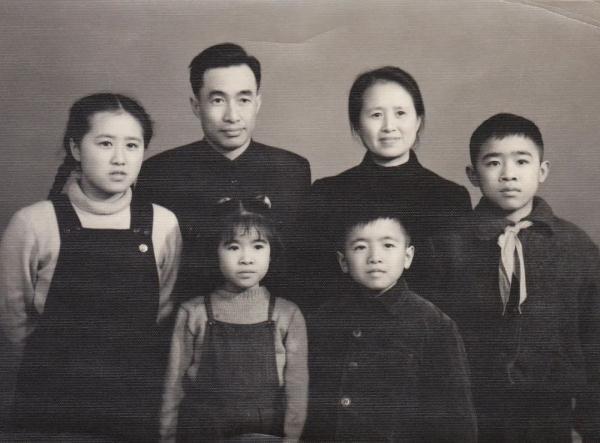

周秩和妻子李一非育有两儿两女。大女儿周小龙,出生在陕西绥德,毕业于清华大学工化系,和父亲一样从事核工业工作;老二周小江,出生在黑龙江佳木斯;老三周小山,出生在湖南沅陵;小妹周小苹,出生在北京。

周秩在学生时期,一直使用潘永金这个名字。由于父亲工作时常调动,他小学在大连读书,中学在天津南开中学、广州岭南大学附中、上海南洋中学读书,大学先是在上海大同大学,后来在南京金陵大学就读。在南京期间,他参与首都平津学生救亡宣传团,为抗日工作奔走。1938年,宣传团解散,当时很多人改名换姓,潘永金改名周秩,以纪念父母。

潘永金改名后,也保留了潘氏的印记。李一非在其去世后仍在家书中唤他为“阿潘”,写下了很多日记手稿。

调研团在村民的带领下,找到了周秩位于西城村的祖宅。老宅位于西城村一个曲径通幽之所,附近本为杨姓人聚居,周秩家门前立了一个“潘界”的石碑,加以区分,表明这一地块为潘家所有。宅院背靠山岗,前后均为葱郁的树林,右侧则是一个小水塘。由于树林茂密、草深路远,除了在空中俯瞰,其他各个角度几乎都察觉不到它的存在。

据悉,这一宅院为潘仲秩所建,他的后母(家人称“细婆”)一直住在这里。周秩也经常随父母一起返回,留下很多乡间记忆。潘仲秩去世后,周凤鸣也曾在这里生活一段时间,后来随广东同乡会前往北京,由周秩一家照料。

周秩祖宅外观保存完好,看起来十分坚固。一棵木棉树紧邻宅院,村民习惯称其为“英雄树”。据说是几年前,周秩的后人到村中探访时栽下的。

祖宅旁边,还保存一截高耸的石墙。石墙通体乌红,为红砂岩建筑的遗址。调研团队专家,岳麓书院历史学博士、中山大学博士后、肇庆学院历史系教师吴劲雄介绍,在岭南地区,这种红砂岩多为明代建筑所采用,推测村居历史悠久,在明代便已经开村。

周秩祖宅不远处,是西城村的三界庙,始建于清乾隆三十三年(1768)。村民介绍,三界庙建筑曾经格外恢弘,每年的正月十五是三界庙诞,乡民会游乡,场面十分隆重。后来,庙宇拆除了三分之二,前后只剩一进。

如今的三界庙,尽管占地不大,外墙斑驳,仍具有极高的保护价值。庙中东厢墙壁上镶嵌六块刻于不同年代的石碑,记述较为详细的石碑包括《重修三界庙碑》《三界新庙碑记》《重建三界庙碑序》《重修三界庙碑记》《重修本庙碑记》。“一方庙祠,能保存如此多的石碑,实为丹灶之最。”吴劲雄说。

除了三界庙,周秩祖宅附近还有一处奇观。紧邻三界庙的一方古井,村民称之为“泥井”。井口与一般水井并无差别,但如果俯视井内,会发现其容量巨大,像是一个直径四五米宽的大瓮,旁边的房子、道路,其实均建于水井之上。除“大肚”形态外,水井的建设材料也不一般,井壁不是由砖头所砌,而是岩壁泥面,十分特别。

无论是周秩祖宅,还是西城三界庙和泥井,都不显山不露水、内有乾坤。这也为村民所津津乐道。

丹灶镇重视对历史资源、文化遗迹的发现和挖掘,已经开展了《丹灶历史文化丛书》修编、“有为水道”调研、“翰林水道”调研、“丹灶书院历史文化”调研等系列工作。借助“一村一史一志”项目发现的新的文化线索,将作为接下来文物保护和文化资源活化的对象。目前,全镇有不可移动文物28处,这些历史印记将按照“在保护中活化、在活化中保护”的原则,助力乡村振兴和“百千万工程”等工作。火狐电竞

Copyright © 2023-2024 火狐电竞·(中国)官方网站 版权所有 备案号:湘ICP备19013600号